リノベーションコラム

マンションリノベでの断熱の種類と特徴

中古マンションのリフォーム・リノベーションで耳にすることも増えた「断熱」。ひとくちに断熱と言っても、工法によって内容が異なります。まずはどんな種類があるのか、それぞれの断熱方法のメリット・デメリットをおさえておきましょう。

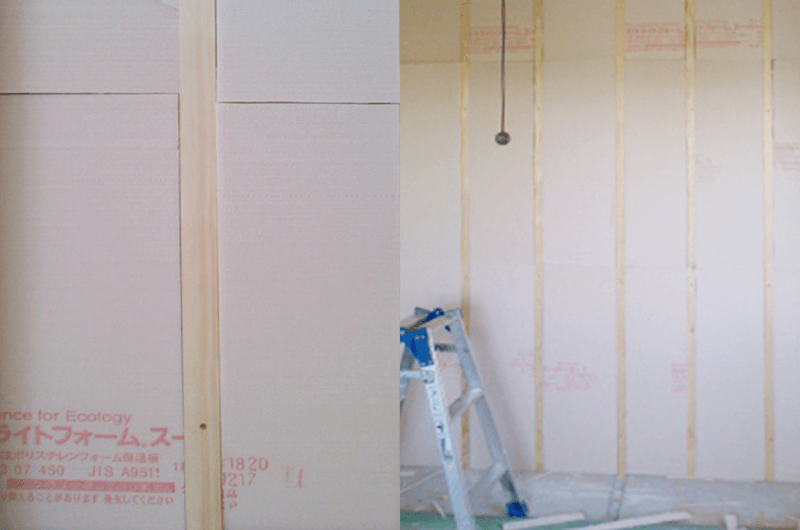

コンクリートの壁内に、木材で壁の下地を組み、その木材の間にボード状になったスタイロフォームなどの断熱板を施工していく方法です。乾いている板状の断熱材をカットして貼り付け、水気を使わないので「乾式」というわけです。

コンクリートの壁内に、木材で壁の下地を組み、その木材の間にボード状になったスタイロフォームなどの断熱板を施工していく方法です。乾いている板状の断熱材をカットして貼り付け、水気を使わないので「乾式」というわけです。

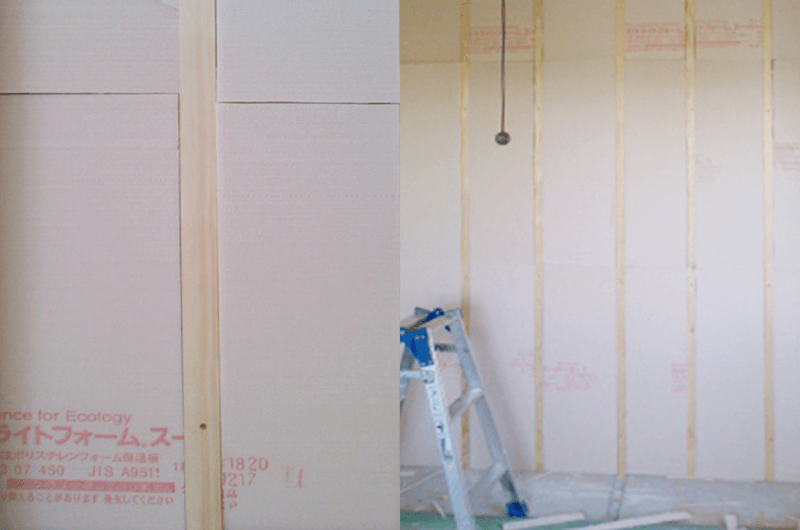

断熱材を入れるため、コンクリートに壁下地を木材で作るところまでは乾式断熱工法と同じ。湿式断熱は、下地の間に発砲ウレタンなどの泡状の断熱材を吹き付けていく方法です。

断熱材を入れるため、コンクリートに壁下地を木材で作るところまでは乾式断熱工法と同じ。湿式断熱は、下地の間に発砲ウレタンなどの泡状の断熱材を吹き付けていく方法です。

目次

断熱種類は2パターン!「外断熱」と「内断熱」

「鉄筋コンクリート」「鉄骨」「鉄骨鉄筋コンクリート」で建てられていて、木造の一戸建てと比べると断熱性はやや高めと言われているマンション。しかし、コンクリートの性質上、「冬に寒い」「夏は暑い」と外気の影響を受けやすいマンションでは、“断熱力”が快適性アップのカギを握っています。 マンションの断熱方法は、「外断熱」と「内断熱」と2パターンあります。それぞれどんな特徴のある断熱方法なのでしょうか。外断熱とは?

外断熱は、マンションのコンクリートや鉄骨の外側にまわりを囲むように断熱材を施している方法です。建物そのものに上着を着せているようなイメージと言えるでしょう。 コンクリートの外側に断熱材があるため、コンクリートそのものが外気の影響を受けにくく温度が安定するのが特徴です。外からの温度変化は、断熱材でシャットアウトされるので冬も夏も温度変化の影響が室内へ伝わりにくいメリットがあります。 「外気⇒断熱材⇒コンクリート⇒室内」という外気の伝わり方で、コンクリートの外側に断熱材があるので結露が起こりにくいのも特徴です。 「冬の寒さと夏の暑さで光熱費がかかる」という不満や結露が原因のカビやダニという健康被害のリスクもおさえられるのが魅力ポイントと言えるでしょう。内断熱とは?

一方、内断熱はマンションのなかにある住戸それぞれを断熱材で包むイメージ。 「外気⇒コンクリート⇒断熱材⇒室内」という外気の伝わり方で、断熱材があるのは「構造物と室内」の間です。そのため、マンションの軸である構造は、外気の影響を受けてしまうのが特徴です。日本では内断熱が一般的

欧米では、マンションのような集合住宅では「外断熱工法」が主流です。しかし、日本では外断熱は工期もコストも掛かることから、まだまだ大多数のマンションでは内断熱が採用されています。 内断熱のマンションでも、大規模修繕で外断熱改修するというパターンもあります。ただ、マンション建物全体の修繕には莫大な工事費用がかかり、通常の修繕積立金でまかなうことが難しいためコスト面が大きな問題に…。それに、居住者すべてが工事に同意しなければ工事そのものができません。 一方、内断熱のマンションでもそれぞれの部屋でのリノベーションで断熱材を導入することができます。「壁や床を剥がしてスケルトンの状態にしてから内部へ断熱材を入れる」という部屋の内側からのアプローチで済むので、個々の住戸の判断で行える方法です。マンションの「内断熱」の施工方法とは?

マンションの専有空間のリノベーションで取り入れることが可能な、「内断熱」の方法について詳しく見ていきましょう。 部屋の内側から断熱材を入れる工事をするには、「乾式断熱」と「湿式断熱」という2通りの方法があります。それぞれの断熱方法にもメリットとデメリットがありますので、最適な断熱リノベの参考にしてみてください。乾式断熱の特徴とメリット・デメリット

コンクリートの壁内に、木材で壁の下地を組み、その木材の間にボード状になったスタイロフォームなどの断熱板を施工していく方法です。乾いている板状の断熱材をカットして貼り付け、水気を使わないので「乾式」というわけです。

コンクリートの壁内に、木材で壁の下地を組み、その木材の間にボード状になったスタイロフォームなどの断熱板を施工していく方法です。乾いている板状の断熱材をカットして貼り付け、水気を使わないので「乾式」というわけです。

メリット

既成の断熱材を現場ではめ込んでいくだけでOKなので、断熱材自体の取扱いはそれほど難しくありません。しかも、厚みや断熱性の違いでバリエーション豊かな断熱材から予算に合ったものを選べば、コスト面でも比較的リーズナブルに断熱性をアップできるメリットがあります。また、マンションの立地や階数などで受ける制限もないため、どのマンションにも施工可能と言えます。デメリット

すでに出来上がっているボードをカットしてはめ込む方法なので、複雑な形状の壁には不向きです。また、断熱ボードと木下地の間には隙間ができやすく、隙間は断熱性を下げるため、制度の高い施工が必要です。湿式断熱の特徴とメリット・デメリット

断熱材を入れるため、コンクリートに壁下地を木材で作るところまでは乾式断熱工法と同じ。湿式断熱は、下地の間に発砲ウレタンなどの泡状の断熱材を吹き付けていく方法です。

断熱材を入れるため、コンクリートに壁下地を木材で作るところまでは乾式断熱工法と同じ。湿式断熱は、下地の間に発砲ウレタンなどの泡状の断熱材を吹き付けていく方法です。

メリット

ウレタンフォームなどの泡状の断熱材を吹き付けていくので、現場に合せた施工ができるのがメリットです。複雑な形の壁でも、隙間を作らずに断熱材を吹き付けられ、より断熱性が高まります。この隙間ができにくいというのが湿式断熱工法の一番のメリットと言えます。デメリット

すべてのマンションで採用できる方法ではないのがデメリットと言えるでしょう。というのも、吹き付ける泡状の断熱材は、トラックに積んだコンプレッサーから運びます。トラックの駐車スペースの問題や、部屋へ断熱材を送るホースの長さから高層階へは運ぶ手段がなくなるため、工事をするには立地や階数の制限があります。 しかし、それを解消するための小型コンプレッサーが近年採用され、機材を部屋の中に運び込んで吹付け断熱を施工できるようになり、立地・回数制限が大幅に緩和されています。 「家は高層階だから…」と諦めずにお気軽にご相談ください。 また、施工には専用の機材と断熱材の取扱いに専門知識が必要なため、専門の断熱業者でなければ施工ができない点です。難易度の高い工事になるため、実績の多い専門業者にしか依頼ができません。このような理由から乾式と比べるとコストがかかる面がデメリットです。まとめ

今回はマンションの断熱についてお話ししました。「外断熱」と「内断熱」の違いがお分かりいただけたでしょうか。 日本には内断熱のマンションや、断熱が施されていないマンションが多いですが、個人で行うマンションのリノベーションでも、部屋の内側から断熱効果を高めるリフォームができます。その際は、「乾式断熱」「湿式断熱」と2通りの方法のメリットとデメリットを把握することが重要です。部屋の階数や状況によってできないケースもあります。信頼できる業者に依頼して納得のうえで断熱工事をしていきましょう。 エココでは、断熱効果のより高い湿式の吹付け断熱を基本プランに含んでいます。ガス抜けによる断熱性能の低下がなく、完全ノンフロンなので人にも環境にも優しい「アクアフォームNEO」を採用しています。新着記事

-

補助金を利用するリフォーム【子育てエコホーム支援事業】とは?

-

お家の過ごしやすさアップ!内窓(インナーサッシ)工事とその効果

-

マンションでは室内窓をリノベーションして快適な住空間をデザインしよう

-

リノベーションで一般的な床材とライフスタイルごとの選び方

-

0LDKとは?スケルトンリノベーションで広々とした住空間を手に入れよう!

人気記事

-

人気!実験シンクの8つのデメリット

-

1部屋なくてもできる書斎スペースの作り方-事例8選

-

後悔しない!ショールーム見学で確認したいポイント(システムキッチン編)

-

壁のDIYリフォームきれいな壁紙の貼り方。コツがわかればプロの仕上がりに!

-

DIYリフォーム。ウッドパネルを壁に貼ってみよう!